冬天来啦!! 寒风呼啸着席卷大地, 人们不约而同地抖抖҈抖҈抖҈抖҈ 并缩起了脖子。 你搓搓被冻到的手, 瑟缩着走进宿舍楼下, 抬眼猝不及防看到转角处的女孩子 把小手塞进了男朋友的口袋…… ╭○╮● /■\/■\ <¦ ¦¦

他们笑语嫣然、欢喜雀跃, 眉来眼去间满是甜蜜; 你踽踽独行、坐立难安, 想说什么又吞声踟蹰, 一开口尽是阿巴阿巴阿巴……

你迅速拿出手机掩饰尴尬, 一开屏“光棍节”的广告却又一次 刺痛了你的神经…… 痛, 真的是太痛了! 被情侣刺客刺到了? 不怕! 芥末酱带你读读罗兰·米勒的《亲密关系》, 从另一个视角看待“亲密关系”! ……

你听从了芥末酱的鬼话, 花了78块钱买回了这本《亲密关系》, 恍若买回了爱情的圣经,

你又花了几个下午在图书馆啃完了这本书, 然后发出意蕴深远的慨叹:

“这什么鬼啊……”

唉,别急别急, 听我说, 这本书应该这么读!

这本书和其他读物最大的区别在于——它是一本学术著作。 清华大学心理学系主任彭凯平教授在为此书作的序中写道: “书中难免会出现某些读者不感兴趣的话题,以致这些读者可能偶尔觉得,本书不太合他们的口味。不过,如果耐心多读一两页,便会发现,当再次随同作者回到主要问题上时,你已经获得了对亲密关系更为深刻的理解。 也许,这就是为什么科学总能广泛地吸引公众,而通俗理念往往只被信奉者所接受的原因。”

王国维谈哲学,有可信则不可爱,可爱则不可信之说,这样的两难尤其体现在社会心理学领域,学术研究必当取法乎上,而良法必定高深。可信与可爱难以兼得,一是要作者寻得沟通之道,将可信之学做到可爱,二是要读者潜心向学,撇去浮躁,探得真理。 在能潜心读下去这本书后,很多读者对《亲密关系》这本书还存在这样的误解——把它当成恋爱手册,认为把书中的观点和方法记录下来然后应用到自己的生活里,就能获得幸福。 其实,《亲密关系》从不是一本“恋爱手册”。这里涉及两个问题,一是人文科学和社会科学的分野问题,二是学术与知识的边界问题。

本书关注的所谓“亲密关系”,即指人们的思想、感受及行为在亲密关系中是如何相互联系的。米勒教授综合了社会心理学、进化心理学、发展心理学和临床心理学等多个分支的理论和研究成果,著述成书,这属于社会科学研究范围,即应用一定的研究方法,根据形式逻辑的正确得出结论。 而我们平时所探讨的“亲密关系”,是与“人性”深刻相关的、与“人”相关的学问,比起“归纳演绎”,更需要“贯通”。人性和世界的复杂性,远远不是仅靠逻辑就可以完美解释的。

再者,“科学不涉及终极关怀”,我们不能强求在科学中找到一切问题的答案。社会学家马克思·韦伯提出,在科学领域我们得到的所有的学术结论都是在“预设性前提”之上构建起来的。这个“预设性前提”是关于人性的最根本问题,我们称之为“终极关怀”。但是这个问题是“科学中最不成问题的问题”。 “亲密关系”中我们关注的问题大部分追根寻底是关于“爱”,这是个无法被科学方法证明的伪命题,甚至无法被理性分析。所以我们不能要求《亲密关系》这部社科著作给我们一套标准答案,它只是给我们提供了一种参考视角。 那么基于此,我们阅读《亲密关系》的意义在哪里呢?意义在于获得“眼睛之外的眼睛”。

在心理学范畴,认知是一种意识活动,是我们对客观事物的判断和认识,是个体认识客观世界的信息加工过程和结果。元认知是对认知的认知,对认知的审视,是对自己认知活动本身的再感知、再记忆、再思维。 “眼睛”指代自我的认知,用“眼睛之外的眼睛”(别人的眼睛)指代别人的视角、观点、评论。我们透过自己的眼睛看世界,但我们也能透过其他人的眼睛看世界,读书的意义就在于此。在多维视角的补充之下,我们眼中的这个世界更加完整了。 当我们回到元认知,审视我们已形成的认知时,我们会发现很多时候我们赋予了书籍——这个“眼睛之外的眼睛”一种过于重大的意义。我们蒙蔽了自己的双眼,忽略了我们自己朴素但真实的主观认知,而只用他人的眼睛看世界。至少在“亲密关系”的领域,这样是不太好的,“关系科学”有研究方法,也有研究结果,但“爱”,从没有标准答案。 在明确如何阅读这本书的前提下, 就让我们一起来翻开它看看吧~

渴望爱情的你, 最关注的问题在于如何脱单吧? 那就让我们大体浏览浏览研究方法, 进入“吸引力的产生”这一章节。 书中给出了这样的结论: “人与人之间产生吸引力最基本的假设是:他人的出现对于我们有奖赏意义(Clore & Byrne,1974)。影响吸引力的奖赏(rewards)有两种类型:与他人交往产生的直接奖赏,和仅与他人有关的间接利益。 直接奖赏指他人提供给我们的所有显而易见的愉悦。如果他人给予我们许多兴趣和赞许,我们就会对这种关注和接纳感到非常高兴。如果他人聪明又美丽,我们就会享受这些赏心悦目的个人特征。而如果他人能给我们带来物质利益如金钱或地位,我们更会乐于接受这些好处。多数情况下,人们提供的直接奖赏越多,对我们的吸引力就越强。”

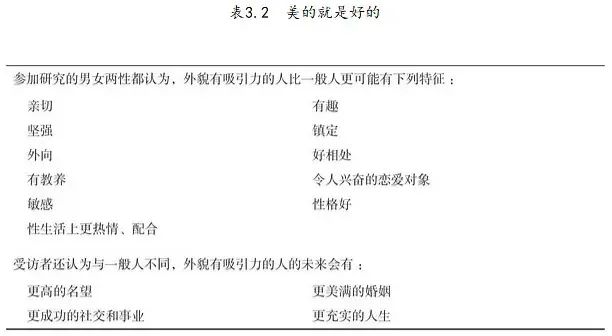

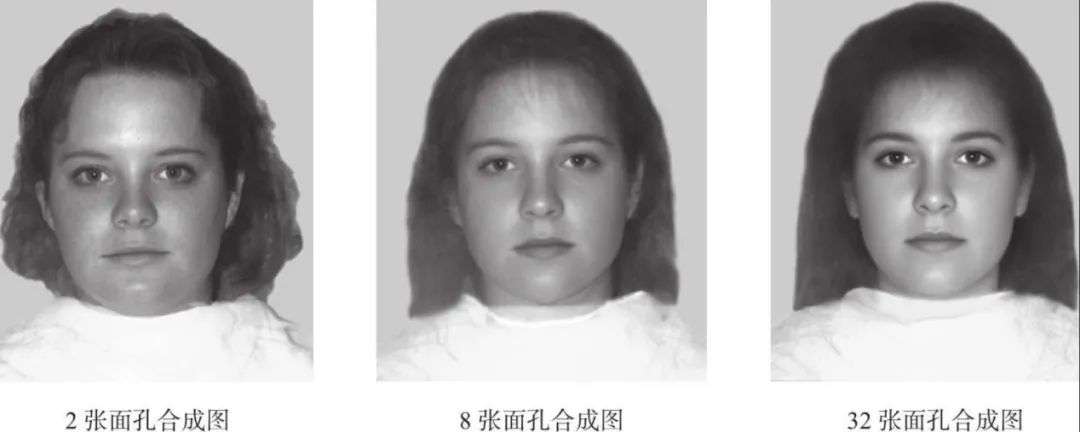

什么样的面孔被定义为“美”呢?米勒教授通过实验,得出了这样的结论:

“当组合的面孔越多,合成的面孔图像越不像某个真实的面孔那般怪异或独特,而是越来越多地具有人类面孔典型的局部特征和大小尺寸。这样就得到了最有吸引力的面孔图像。‘平均化’了的面孔就是有吸引力的面孔。” 看到这里,你也许会感到有点失落了,甚至产生了这样的想法: “如果我长得再好看一点, 是不是Ta就喜欢我了……”

别难过啦!还记得我刚才说过什么吗? 我们要保持对认知的审视,回到元认知。诚然,美的更容易被认为是好的,但从进化心理学角度来讲,这种取向是从远古时期进化而来的一种自我保护机制,它让我们能更好的生存下去,它对我们是爱❤ 诚然,第一次见面时外貌会对吸引力产生较大影响,但决定一段亲密关系走向的却远远不止“长得好不好看”这么一个因素。 例如,根据「平衡理论」,人们期望他们的思想、感情和社交关系能够保持一致——这使得在接触初期,我们更容易喜欢那些喜欢我们的人。遇上喜欢我们的人也更具有奖赏意义。根据「相像律」,我们也更容易喜欢与我们相像的人,态度与价值观的相像更是其决定性因素…… 所以归根结底,“美丽”或许能引起一段关系的开始,却从不能保证一段关系的持续。一段长久的关系与良好的沟通、平等的交换、冲突的解决,都有着密不可分的关系。亲密关系的维系更是一场爱的艺术,有着许许多多值得我们去探索的话题。

暂时合上书,你若有所思, 我们受过的教育包罗万象, 却好像从来没有教我们如何去认识爱情。 在《亲密关系》里, 我们一边探索这样一门“关系科学”, 一边在了解的基础上与自己、与他人和解。

今天不妨来谈谈:

欢迎来评论区和我们分享! -END-

编辑 | 芥末酱 排版 | Pesto 审核 | 张奕华 林玛 宋姣姣 图片 | daye kim 岑骏juncen 芥末酱 网络 参考文献: [1]《亲密关系》,[美]罗兰·米勒 著,王伟平 译,人民邮电出版社,2015. [2]《学术与政治》,[德]马克思·韦伯,阎克文 译,上海人民出版社,2021.