如果在你的人生当中 每段缘分都有倒计时 你能看到和每个人剩下的相处次数 还剩 ? 次 你会对那个人做什么? 或者说些什么呢? 你的心情又是怎么样的呢?

《还会与你相见三次》 这部电影的故事 或许能带给大家一些关于离别的思考

女主玉木枫是东京一家小型传媒公司的职员,过着社畜一般手忙脚乱的生活。 年近三十的她在感情生活上也是一团糟,与她约会的男性往往都是赴约一两次后就杳无音信。 家庭也是枫的烦恼之一,母亲病故,父亲多年前就出轨和母亲离婚,远在乡下的外婆是最关心自己的人,但外婆却并不支持枫在东京追逐自己的电影梦想。

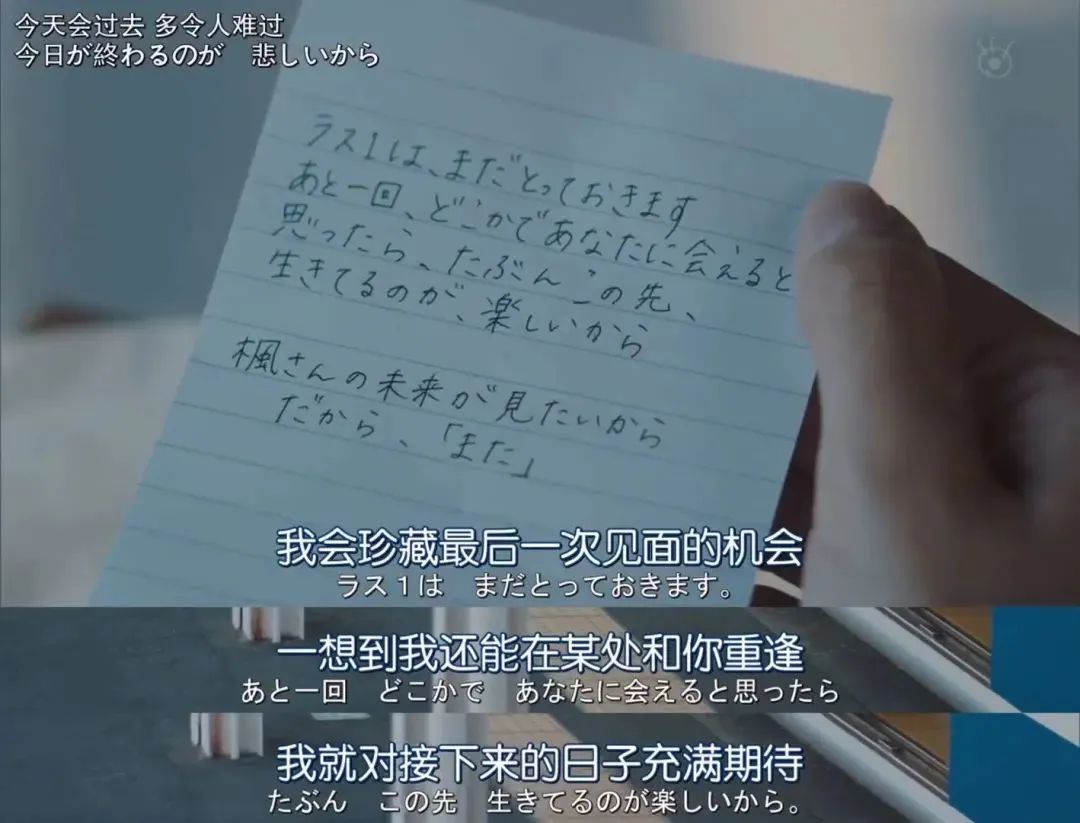

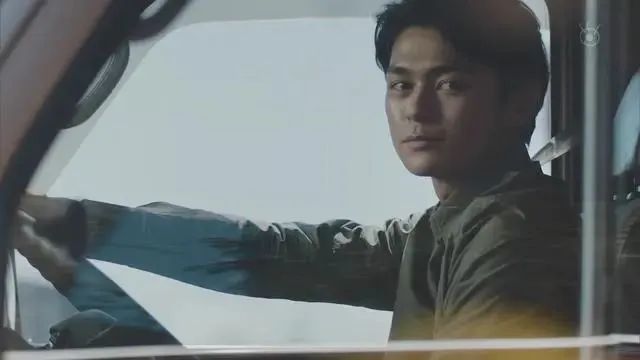

玉木枫就像千千万万个城市青年一样,过着并不光辉的平凡生活,直到她遇到男主征史郎。 因为不小心触碰到男主征史郎的手,枫短暂地获得了能看见与每个人剩余相见次数的神奇能力,但相见次数为3及以下的才会显示,否则不会显示。 通过这个特殊的能力,女主枫在工作和生活中的效率大大提高,例如,看到约会对象背后的数字3便知道这段缘分并不长久,避免投入太多感情而难过;求职时看到面试官背后的1,也能知道这个地方并不是自己的职业归宿。 以前小枫总觉得,只要还活着,想见任何人都能见到。但事实是,这个世界并不总是按着她的想象运转,所谓的下次再见其实根本没有下次,不知道什么时候,和身边人走着走着,就散了。 她还在原地时,多年的好友兼同事原来早就计划好要出国留学,去更广阔的世界。 因为父亲在婚姻中的错误,枫始终不能原谅他。但在枫与父亲的一次会面中,她惊讶地发现自己与父亲的相见次数竟然还剩下了3次,顿时五味杂陈。 看着父亲渐行渐远的背影,她终于忍不住说:“要不要再去喝一杯?”在聊天过后,枫得知父亲早就被当初的出轨对象甩了,多年的埋怨好像在这一刻释怀了。 由于莫名奇妙得来的“金手指”,枫与男主征史郎在接触中也慢慢地变成了朋友。 征史郎告诉枫这个能力的作用,见证了枫与父亲的和解,还陪着枫远赴故乡,与枫的外婆解开心结。 可就在两人感情即将升温的时刻,征史郎告诉了枫一个令人惊讶的事实——他从一出生就能看到与遇见过的人的所有相处次数,而并不是只能在3次及以下时才能看见,他一直明白自己与枫的缘分也是一个既定的数字,而这次,他与她的相见机会也只剩下3次了。 终于,他在数字只剩下1的时候,选择了离开。 故事的结局,也许是让人“唏嘘”的。 红灯前停车等候,事业有成并已为人母的枫忽然发现旁边车上的司机正是征史郎,重逢来得太过突然,她第一反应是回过头,不敢相信这一切。但最终她还是忍不住深深地望向了征史郎。 征史郎也逐渐感应到了身旁投来的目光,转过头,他也发现了枫,目光的碰撞使得两人都有一刻凝滞,但接下来,枫的脸上出现了幸福的微笑,征史郎也会心微微一笑。 多年珍藏的“最后一次见面的机会”就这样草率地结束了。这并不是一个多么浪漫或郑重的场合,更不像一个“值得被期待的结局”。但其实,这个看似不那么浪漫的结局,恰巧就是最浪漫的。

我们常常会说,如果当初没有“好好告别”,将来可能会后悔。但其实,就如男主征史郎一样,即使早就知道结局,提前做好准备,但告别之际,似乎总是感伤的。

这种感伤,在心理学中称为“预期性悲伤”。

/ 预期性悲伤 / 指当个体预感到某种即将发生的丧失而产生的内心悲伤,它和逝世所引发的悲伤存在差异,但仍然像普通的悲伤一样会引发诸如抑郁、孤独、愤怒等症状。 就如电影中女主枫的情绪一样,当多年的好友决定出国,她会生气好友“不早点跟她说”;当知道自己未来与父亲的相处次数不多时,枫对父亲的埋怨也逐渐消散。 当我们意识到离别迫近并承认终将到来时,焦虑和恐惧也会随之而来。这些焦虑和恐惧常常不是对离别本身的焦虑与恐惧,更多的是对稳定性和安全感的焦虑与恐惧—— 我的人生不再有TA的参与。 而预期性悲伤可以减轻离别带来的痛苦,这其实是因为“预期性”增强了我们的心理弹性。 / 心理弹性 / 最早是由美国心理学家Anthony于20世纪70年代提出的。它与个体的自我调节、自我保护能力有关,在个体面对和适应创伤性事件的过程中能够起到一定作用。 心理弹性高的人能够缓冲和减少离别带来的影响,不断调整自身的心态,减少更多负性情绪,增加心理冲击的耐受性,从而降低预期性悲伤程度。 因为“心里有预期”,我们有意识地接受并反映外界客观刺激,在主观上呈现一种积极的和主动的状态,在动态变化中达到对外界环境的有效调控与适应。 而电影中“能够看到与别人的相处次数”这一“超能力”设定,就是一个增强心理弹性的因素。

每一段关系,是从认识开始,期间经历了相见、问候、寒暄、道别。但最后我们似乎只会记得开头和结尾,过程大都略过。还有的连开头也都忘了,剩下的只有离别。 为什么呢?我想,是因为在人生中我们遇到过太多太多不讲道理、没有缘由的离别。 我不在乎是悲伤的离别还是不痛快的离别,只要是离开一个地方,我总希望离开的时候,自己心中有数。 ——塞林格 离别,有千万种姿态。 也许像一杯措手不及打翻的奶茶,失去的那一刻万般悲痛与可惜,可好像仍然会欣喜地迎接下次、下下次与新一杯奶茶的遇见; 也许像炎炎夏日下一阵清爽的风,离开得悄无声息,却又能让你在一秒内发出一声“啊,风没了”的感慨。 正如米兰·昆德拉所说: 遇见是一个开始,离开却是为了遇见下一个离开,这是一个流行离开的世界,但是我们都不擅长告别。

正是一次次的告别和遇见,才组成了我们的人生。分开后,也许我们会经历一段坍塌的时光,这是必经的,但也是暂时的。坍塌过后便是重生离别,总让理性的人变得感性,感性的人变得伤心。 如果注定要离别,那就在离别尚未到来的时候,留下一些特殊的回忆吧。在新的一年里,用心对待身边的人和事。要是还来得及,珍惜每一次的相聚,才是离别前最应该做的事。 “存在过”,是离别最好的礼物。

互动 对于你来说,离别应该是哪种姿态呢? 你是怎么处理离别的感伤情绪呢? 欢迎在评论区发表你的看法~

- END -

编辑 | Remii 排版 | Cylin 审核 | 张奕华 林玛 宋姣姣 图源 | 网络 参考文献: [1] 李晓茵,蔡骅,叶晖蓉,王慧灵,连小燕,陈盈盈,黄清清.心理弹性在多发性骨髓瘤患者预期性悲伤与应对方式间的中介效应[J].中国医药导报,2022,19(27):170-173+193.DOI:10.20047/j.issn1673-7210.2022.27.39. [2]简单心理:【译言】在逝世前陷入悲痛:理解预期性悲伤 [3]知乎:人该如何面对离别?