此刻,倘若你有幸还没有阳,那么你还记得当朋友跟你说:“救命,兄弟/姐妹,我羊了,好难受”的时候,你是如何回应的吗?

倘若你已经“阳过”了,面对朋友的诉苦,你又是怎么安慰ta的呢?

“阳过”之后, 仿佛更能体会到ta的感受, 能从ta的角度体察ta的情绪了, 这便是共情的表现。

「共情(Empathy)」是分享和理解他人感受,并对他人的处境做出适当反应的能力,它对我们的社会生活有着广泛而重要的影响,如能促进亲社会行为和合作等。

#1 共情, 让对方真正感受到被关心

心理学家Daniel Goleman指出,共情包含3个层次:

01 对情绪的感同身受

对他人的情绪感同身受,是一种情绪上的共情,是最为人们所熟知的一种关心他人的方式。比如:

当朋友抱怨他最近遇到阻碍并且感受到焦虑时,我们能够敏感地准确识别并感受到ta这种焦虑;

当恋人迫切询问我们的行程安排时,我们能识别体会到ta担心的感受;

当朋友向我们倾诉阳性症状带来的痛苦时,我们能正确捕抓并感受到这种痛苦给ta造成的恐惧和无助。

当在情绪上共情对方的时候,我们一方面能够捕捉到、识别出对方的感受,另一方面也不将这种感受过多地牵扯到自己身上,这样,对方才会感受到自己是真正被关心着的(而不是借ta表达自己想表达的东西)。

02 设身处地为对方考虑

这被称为认知共情,指的是我们从对方的视角和立场出发,去理解和看待ta正在经历的事情。它需要“调用”大脑的高级认知功能区(负责处理抽象与逻辑思考的前额叶区),去理解对方的处境,去设身处地地考虑对方正在面临着什么。 当朋友在抱怨阳了的痛苦时,我们先去思考ta所面临的困扰是怎样的,耐心询问他的症状,真正理解到对方的处境,而不是从我们的看法出发,很理所当然地给出看法和建议,比如将自身阳性症状程度代入到ta的状况中。

03 提供对方所需要的帮助

这种帮助与支持并不仅仅基于自己的热忱和善心,而是基于“在情绪上对对方感受的关心”和“在认知上对对方处境的理解”。 比如,得知对方阳了之后,我们并不是想当然地给出考虑和建议——ta需要吃药、休息,这会让ta觉得我们有点敷衍。而是我们能感受和理解这些症状给ta带来的痛苦,再思考ta面对的困难究竟是什么,ta在此时真正的需要是什么(可能是你的关心和耐心倾听,而不是你的建议比如吃药,去医院等等),最终给出相应的支持和帮助。如此,对方才会真正感受到关心,而不是一种被指导的感觉。 研究发现,同时包含这三个维度的共情,才是表达关心的最佳方式。它能够让被关心的人感受到被理解与被爱。同样重要的是,我们也要关注自身的情绪感受,爱他人的前提是学会爱自己。

#2 成为“小阳人”的你, 更容易共情他人的感受?

已有研究表明,共同疼痛经历能够通过提高个体的脑间活动同步性,来促进情感共情,而这种共情增强了彼此之间的社会连接,从而进一步激发个体的亲社会行为。 因此,倘若都有过“阳”的疼痛经历,比如都拥有过“刀片嗓”“水泥鼻”,就更能感同身受,表现出更强的疼痛共情。

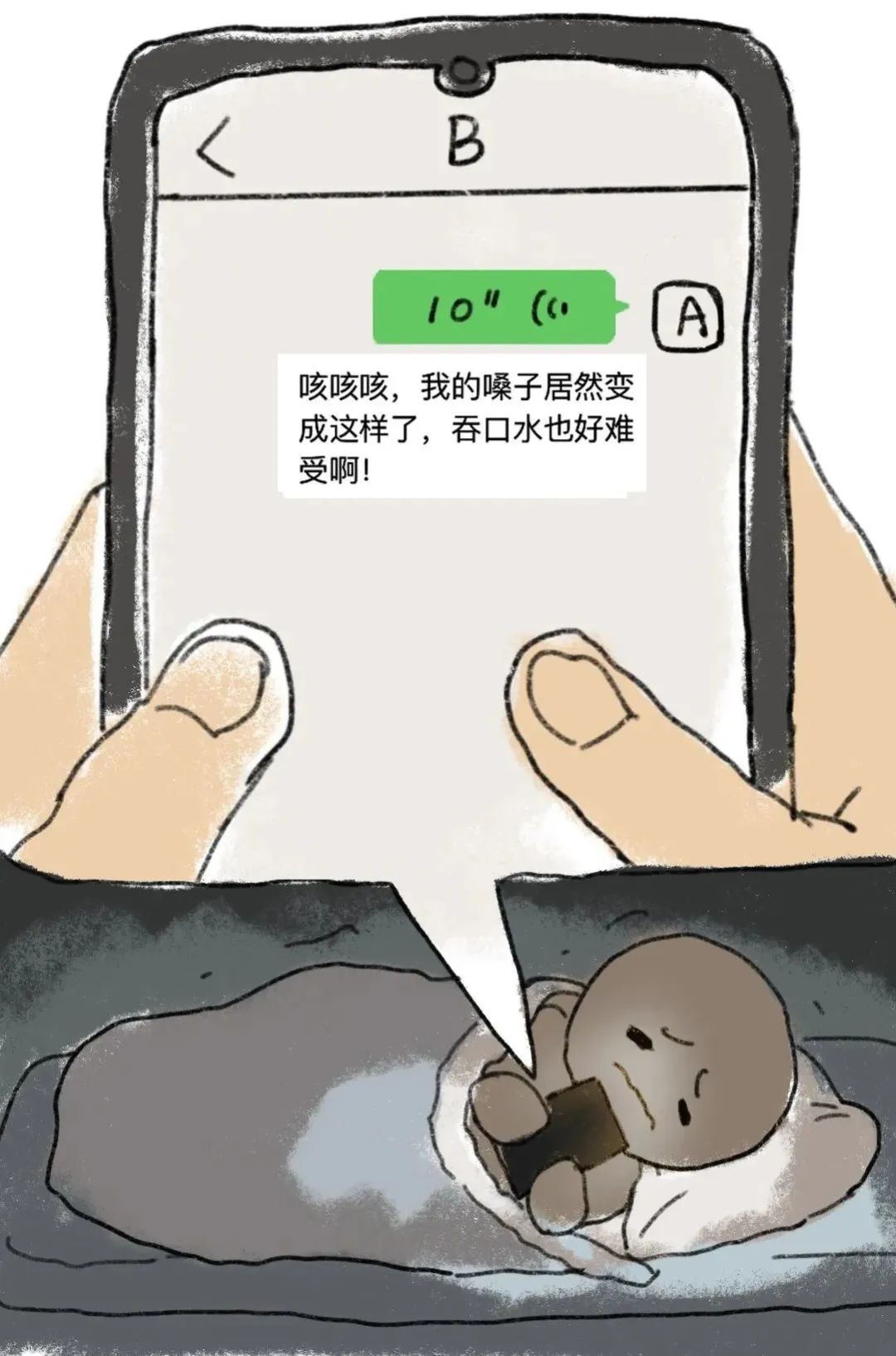

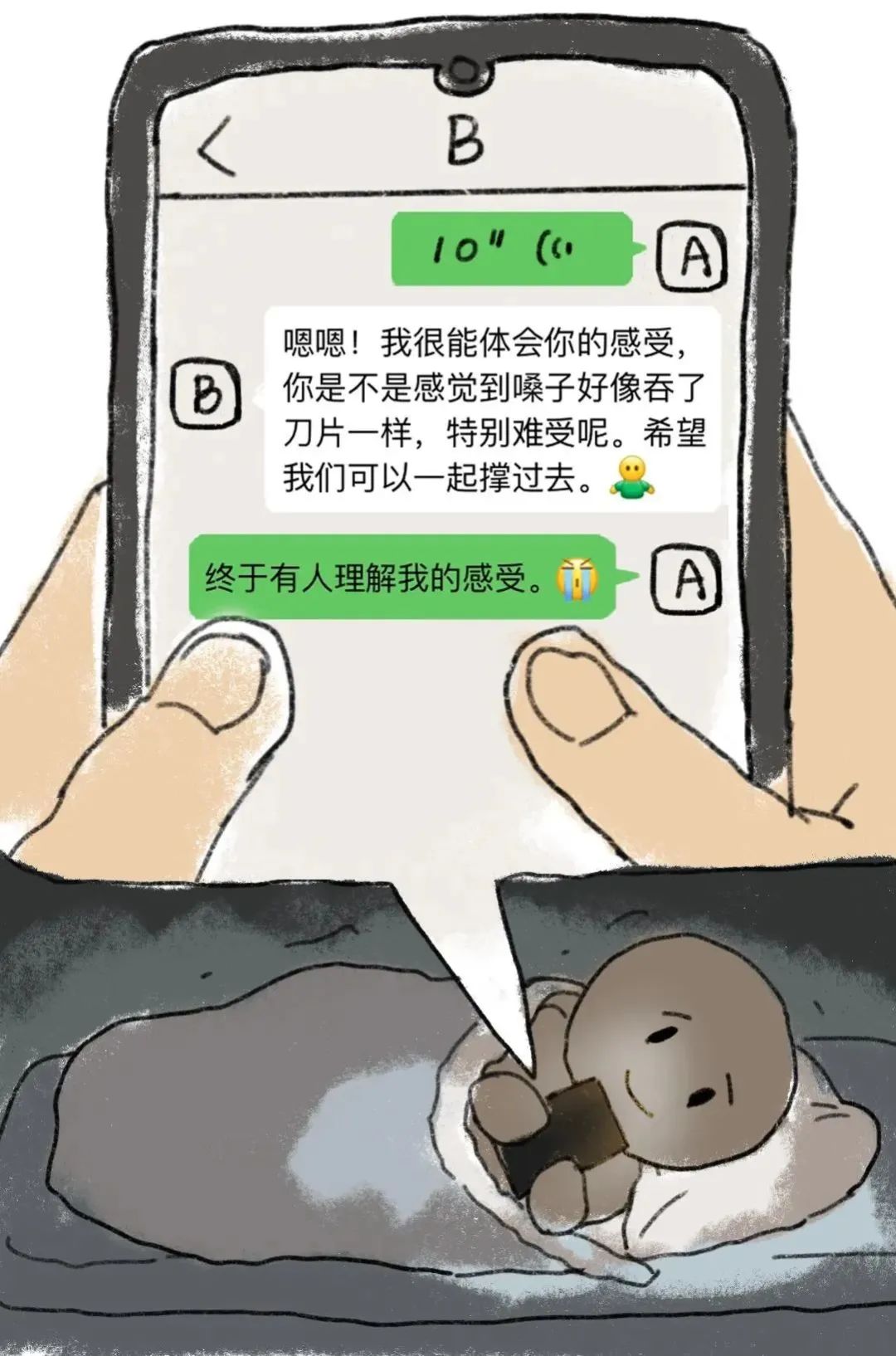

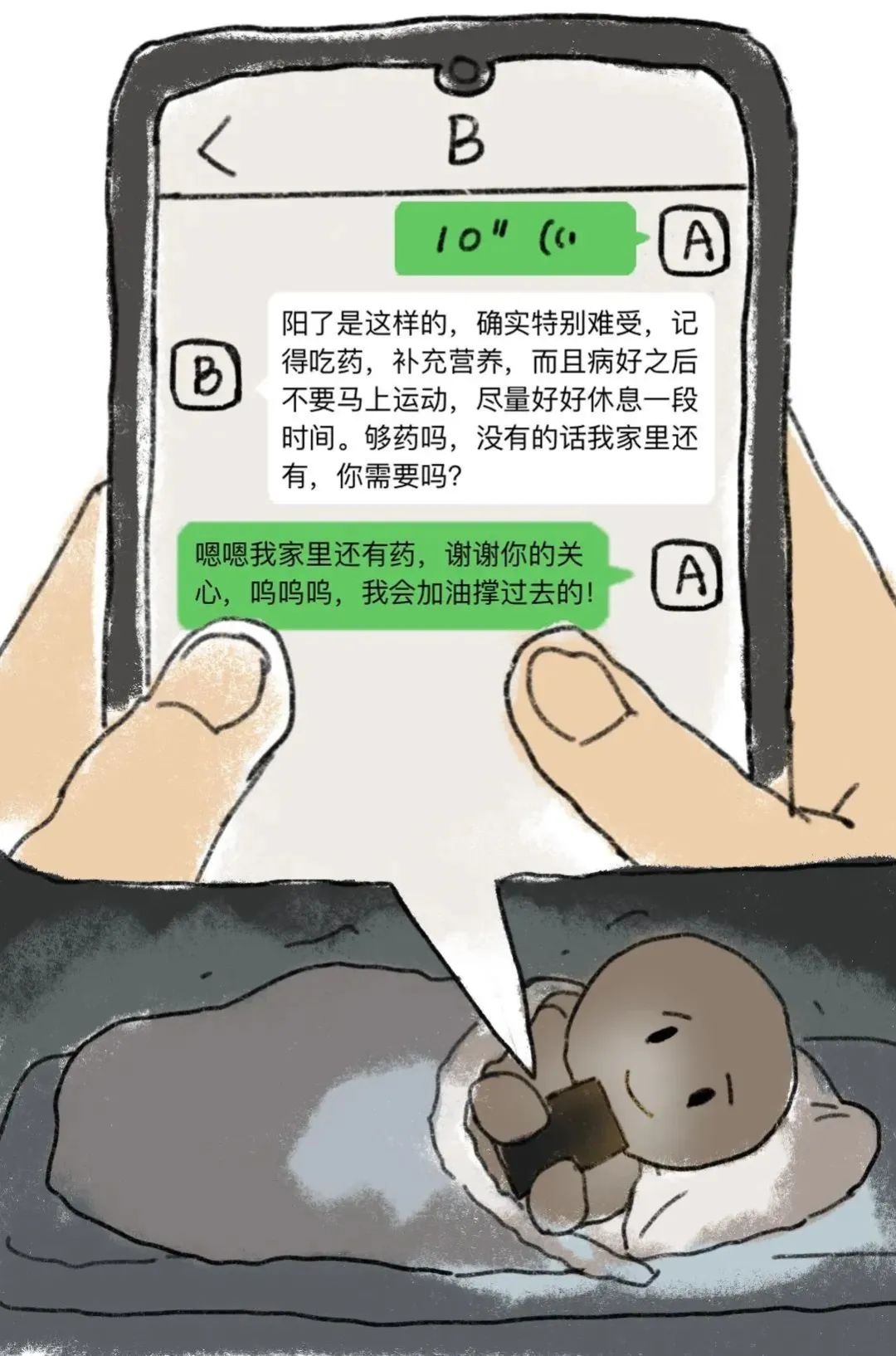

假如B正在经历与A类似的阳性症状, ta可能会说......

假如B曾经有成为“小阳人”的经历, ta可能会说......

假如B没有“阳”的经历, ta可能会说......

这么看来,成为“小阳人”后,确实能更加共情ta的感受,彼此更有连接感。具体来说,假如你在相同时间点与ta经历同等症状,则会产生更强烈的情绪共情;假如你已经“阳过”了,则更能产生认知共情,并且对他提供帮助,但是情绪共情可能会随时间逐渐减弱。

#3 “小阳人”的共情状态 随情境变化?

共情可以是一种人格特质,比如有的人天生共情能力强,容易与别人感同身受;也可以作为一种受情境影响的认知与情感状态,比如相比于陌生人,在朋友、亲人感染新冠的情况下,我们会产生更强烈的共情。

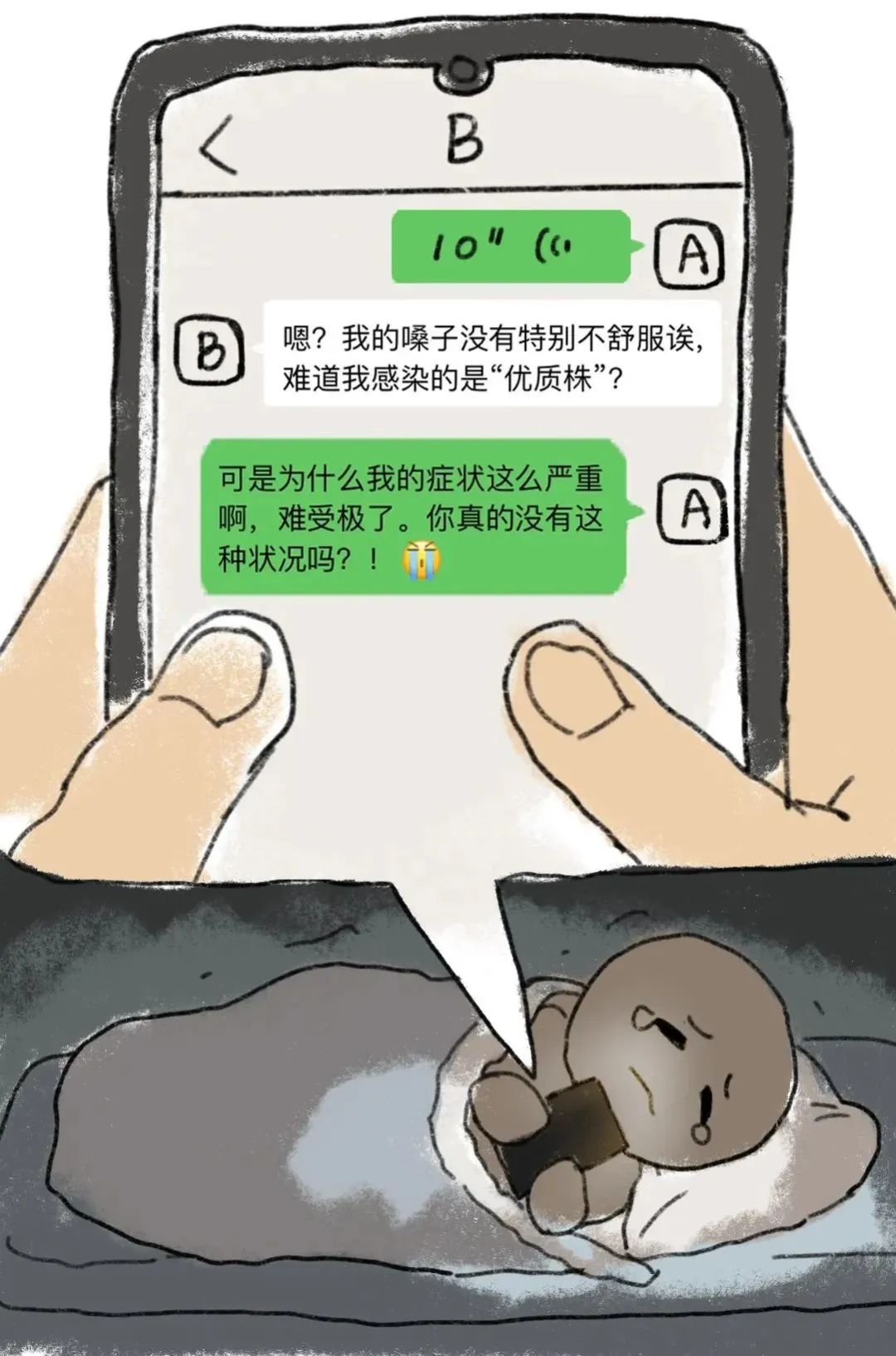

假如B的症状比A轻, ta可能会说......

可以看出,尽管双方都是“小阳人”,但如果双方的症状严重程度不对等,就不一定会产生强烈的共情,彼此的交流甚至会产生适得其反的效果。 不过,假如你无法共情ta作为“小阳人”的感受,无需感到自责;相反,假如ta无法共情你的感受,也不要过于难受,因为我们的共情状态可能会随情境而变化。

#4 培养恰当的共情

尽管我们无法改变情境,但是我们可以调整自己共情的方式,避免情绪的过度敏感伤害到自己,以及不恰当的表达方式伤害到对方。

01 情绪边界

恰当共情 保持自己的情绪边界 尽管ta向你宣泄过多的情绪垃圾,你也能够区分自己和他人的情绪,比如ta在遭遇学业压力、失恋、生病等不如意的时候都会找你倾诉,你不会陷入这种消极情绪中,而是保持健康平稳的心态。 不恰当共情 缺乏情绪边界 由于ta向你宣泄过多的情绪垃圾,你过度卷入这种负面情绪中无法自拔,比如ta在遭遇学业压力、失恋、生病等不如意的时候都会找你倾诉,慢慢地你觉得自己仿佛就是遭遇该事件的主角,表现出替代性的伤心。

02 从自我立场与视角出发

恰当共情 想象对方而非自己 有意识地问自己“当ta遭遇这件事时,会有怎样的想法和感受呢?”,比如ta最心爱的生日礼物不小心弄坏了,我会思考“这件礼物对她而言应该很重要、也很有意义,所以她才会这么难过吧”。 不恰当共情 从自己的立场与视角出发 回想我在遭遇类似事件时的感受和经历,根据自身的主观经验提出建议,比如ta最心爱的生日礼物不小心弄坏了,我说“没事,等你下回生日,我送你一个更好的”。

03 是否过度付出

恰当共情 停止过度付出 行动前先问问自己“如果我得不到回报,ta也不会因此感激我,我仍然会这么做吗?”,比如ta得了轻微感冒,我想关心ta,行动前我会问自己“需不需要准备很多的药呢?这样做有意义吗?” 不恰当共情 过度付出 不允许对方拒绝你的帮助,甚至做出超出自己能力范围的事情,享受“付出”带来的满足感,比如ta只是轻微感冒,我想关心ta,于是没问过ta便给ta买了很多药。

现在的你,可以回忆一下,当你阳了想要寻求安慰时,怎样的交流更能更能使你感到心与心的连接?如果你想到其他暖心的安慰话语或者互动方式,可以在评论区留言噢~ -END-

编辑 | 雪人君 排版 | Blakey 审核 | 张奕华 林玛 宋姣姣 图片 | Makoto Funatsu、제딧 参考文献: [1] Frans B.M. de Waal.(2008).Putting the Altruism Back into Altruism: The Evolution of Empathy. Annual Review of Psychology(1). [2] Peng Weiwei,Lou Wutao,Huang Xiaoxuan,Ye Qian,Tong Raymond Kai-Yu & Cui Fang.(2021).Suffer together, bond together: Brain-to-brain synchronization and mutual affective empathy when sharing painful experiences. NeuroImage. [3] 陈武英&刘连启.(2016).情境对共情的影响.心理科学进展(01),91-100. [4] 苏彦捷&黄翯青.(2014).共情的性别差异及其可能的影响因素. 西南大学学报(社会科学版)(04),77-83+183. [5] KnowYourself:我真的关心ta,却不知道如何表达 | 如何科学地表达关心?